Chirurgie de la prostate : la prostatectomie totale

Mis à jour le

La prostatectomie totale est une intervention chirurgicale qui retire la prostate et les vésicules séminales pour traiter le cancer localisé. Une préparation préopératoire et une surveillance postopératoire sont essentielles pour limiter les risques et gérer les effets indésirables comme l’incontinence ou les troubles de l’érection.

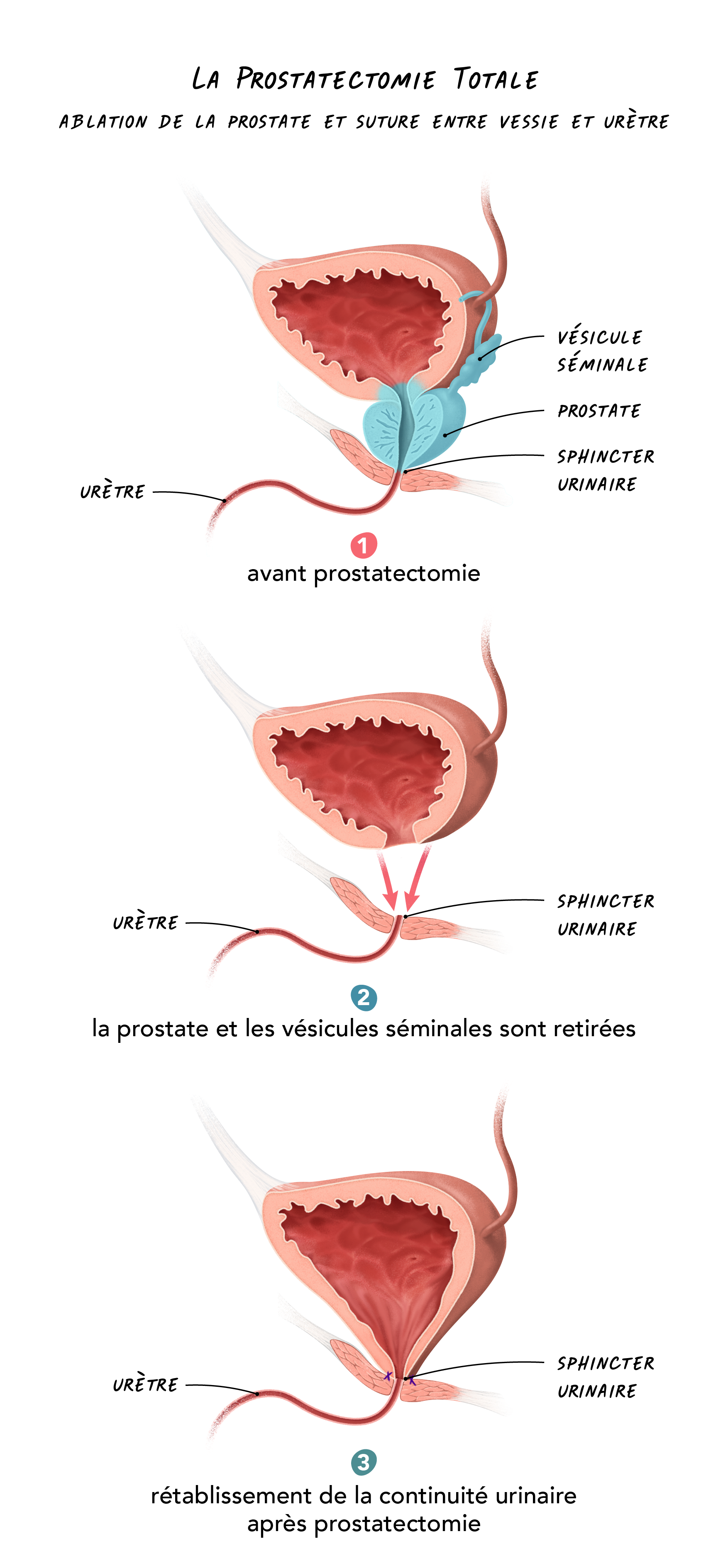

La chirurgie est un des traitements de référence des cancers de la prostate localisés. L’intervention proposée est une prostatectomie totale, dite aussi prostatectomie radicale. Elle vise à retirer toute la prostate ainsi que les vésicules séminales. Dans certains cas, les ganglions lymphatiques voisins sont également enlevés ; on parle alors de curage ganglionnaire. Cette opération est pratiquée par un urologue sous anesthésie générale.

Avant l'intervention chirurgicale

Deux consultations sont programmées avant l’intervention chirurgicale : une consultation avec l’urologue qui sera chargé de votre opération et une autre avec l’anesthésiste. Selon votre état de santé général, d’autres consultations pourront également être programmées.

L’urologue vous explique les objectifs de l’opération, la technique qu’il va utiliser, les suites et les complications possibles. Cette consultation est l’occasion de poser toutes les questions que vous avez au sujet de l’intervention.

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale. La consultation avec l’anesthésiste permet d’évaluer les risques liés à l’anesthésie, en prenant en compte vos antécédents médicaux et chirurgicaux, et de répondre à vos questions.

Il est important de signaler tout problème de santé, les problèmes de coagulation liés à une maladie ou à une prise régulière de médicaments (aspirine, anticoagulants), ainsi que votre consommation d’alcool et de tabac.

L’arrêt du tabac

L’arrêt du tabac quelques semaines avant une intervention est important pour réduire les risques de complications pendant et après l’opération. Des moyens existent pour accompagner l’arrêt du tabac et soulager les symptômes de sevrage. Parlez-en à votre équipe soignante et consultez notre article dédié.

Les techniques d’opération

Dans le cas de la chirurgie des cancers de la prostate, les deux voies d’abord les plus fréquentes, c’est-à-dire les chemins utilisés pour accéder à l’organe ou la zone à opérer, sont :

- la prostatectomie par voie abdominale (ou rétropubienne) ouverte. Elle est effectuée grâce à une ouverture située sur l’abdomen, en dessous du nombril

- la prostatectomie par voie abdominale sous cœlioscopie. La technique de la cœlioscopie permet de ne réaliser que quelques petites incisions, par lesquelles l’urologue introduit un endoscope relié à un écran extérieur et des instruments chirurgicaux. Il opère en regardant l’écran. On parle aussi d’opération à ventre fermé. C’est dans ce type de chirurgie que l’urologue peut opérer au moyen d’un robot d’aide chirurgicale.

Le choix entre les voies d’abord chirurgicales dépend du type de tumeur et de la pratique habituelle de l’urologue.

Déroulement de l'intervention

L’urologue retire la totalité de la prostate, ainsi que les vésicules séminales, deux petites glandes situées de part et d’autre de la prostate. Il rattache ensuite l’urètre à la vessie pour assurer l’écoulement des urines par les voies naturelles. Si nécessaire, dans le même temps opératoire, l’urologue enlève également les ganglions lymphatiques : c’est le curage ganglionnaire.

Les nerfs et les vaisseaux sanguins qui permettent l’érection passent de chaque côté de la prostate. Ils forment les deux bandelettes neurovasculaires (ou vasculonerveuses). Dans la mesure du possible, ces bandelettes sont préservées par une technique de conservation des nerfs. Il peut cependant arriver qu’elles soient lésées au cours de l’intervention. Dans certains cas, quand les cellules cancéreuses sont très proches, il est nécessaire de les enlever.

Après l'intervention chirurgicale

À votre réveil, vous pouvez ressentir des nausées ou encore une somnolence, provoquées par l’anesthésie. Si vous ressentez une douleur, quelle que soit son intensité, parlez-en à l’équipe qui vous entoure.

Une sonde urinaire vous a été posée pendant l’intervention pour évacuer les urines jusqu’à ce que les tissus cicatrisent. Vous la gardez environ une semaine.

Un ou plusieurs drains sont mis en place dans la zone opérée pendant l’intervention. Ces tuyaux très fins permettent d’évacuer les liquides (sang, lymphe) qui peuvent s’accumuler au cours de la cicatrisation. Ces drains ne sont pas douloureux et sont retirés sur décision de l’urologue, dans les quelques jours suivant l’opération.

Enfin, pour éviter une phlébite, les médecins vous prescrivent un médicament anticoagulant et préconisent le port de bas antithrombose (appelés bas de contention ou encore bas à varices).

Les analyses de la tumeur

L'ensemble de ce qui a été retiré lors de l’intervention chirurgicale est transmis au laboratoire ou au service d’anatomopathologie pour être analysé. Cet examen est réalisé par un médecin spécialiste appelé anatomopathologiste.

L’examen consiste à observer minutieusement, à l’œil nu puis au microscope, les tissus prélevés afin de déterminer jusqu’où les cellules cancéreuses se sont propagées.

C’est grâce à cet examen que le stade du cancer, c’est-à-dire son degré d’extension, ainsi que son degré d’agressivité, sont définis et que les médecins peuvent décider si un traitement complémentaire, tel qu’une hormonothérapie et/ou une radiothérapie externe, est nécessaire après la chirurgie.

Dans un délai de 3 mois après l’opération, un dosage du PSA est également effectué. Le PSA devient normalement indétectable en 4 à 6 semaines.

Effets indésirables possibles

Des effets indésirables peuvent survenir après l'intervention chirurgicale. Certains sont communs à toute chirurgie et d’autres sont plus spécifiques à la prostatectomie. Ces séquelles sont prévisibles et attendues et sont donc prises en charge par des médecins ou professionnels de santé spécialisés.

Les effets indésirables spécifiques à la prostatectomie les plus fréquents sont l’incontinence urinaire et les troubles de l’érection.

Incontinence urinaire

Une incontinence urinaire à l’effort, le plus souvent temporaire, peut survenir dans les semaines qui suivent l’intervention. Elle est liée à une altération momentanée du fonctionnement normal du muscle de la vessie et du sphincter. Pour limiter l’incontinence, une rééducation urinaire effectuée juste avant et/ou après l’intervention peut être utile. On parle aussi de rééducation sphinctérienne. Si l’incontinence urinaire persiste au-delà d’un an, un traitement adapté est alors mis en place.

A long terme, un rétrécissement de l’urètre peut apparaître. Il s’agit d’une complication liée à la prostatectomie. Elle se manifeste notamment par une diminution de la force du jet d’urine, des douleurs en urinant voire du sang dans les urines. Si cette complication apparaît, parlez-en à votre médecin qui mettra en place une solution adaptée.

Les troubles de l’érection

Des troubles de l’érection sont fréquents après l’intervention. Ils dépendent notamment de la qualité des érections que vous aviez avant l’opération et de l’éventuelle non-conservation ou lésion des bandelettes neurovasculaires au cours de l’intervention. Pour autant, la conservation des bandelettes neurovasculaires ne permet pas de garantir la reprise des érections, qui dépend également d’autres facteurs.

Même si la préservation des bandelettes a été possible, un délai de plusieurs mois peut être nécessaire avant le retour à la fonction sexuelle que vous aviez avant l’opération. Une amélioration peut survenir le plus souvent au cours des deux années qui suivent l’intervention. Différents traitements pourront vous être proposés afin de faciliter le retour des érections spontanées.

Il est à noter également que la prostatectomie totale entraîne une impossibilité définitive d’éjaculer. La prostate et les vésicules séminales sont en effet enlevées. Or ce sont elles qui produisent les sécrétions qui, avec les spermatozoïdes, constituent le sperme. De plus, les canaux déférents qui amènent les spermatozoïdes depuis les testicules jusqu’à l’urètre sont sectionnés et ligaturés. Cependant, l’éjaculation n’est pas liée à la sensation de plaisir qui reste intacte.