Les arguments clés sur la vaccination contre les cancers liés aux papillomavirus humains (HPV)

Mis à jour le

Pour éradiquer les cancers HPV-induits, il y a une solution : la vaccination. Voici les arguments clés pour répondre aux questions de vos patients.Télécharger

1. Les infections liées aux papillomavirus humains (HPV) sont très fréquentes et peuvent évoluer vers un cancer.

Les HPV sont des infections sexuellement transmissibles parmi les plus fréquentes, contractées généralement au tout début de la vie sexuelle, même sans pénétration. 80 % des hommes et des femmes seront infectés à un moment de leur vie. Ces virus sont responsables chez la femme comme chez l’homme de verrues anogénitales, de papillomatoses respiratoires récurrentes, de lésions pré-cancéreuses et de cancers. Si les infections à HPV disparaissent généralement en un ou deux ans, elles peuvent persister dans 10 % des cas et évoluer vers un cancer (col de l'utérus, vagin, vulve, anus, pénis, sphère ORL).

Il existe près de 200 types de HPV dont 12 sont cancérigènes : il s’agit des HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 et 59.

Le type 16 est en particulier responsable de la plupart des cancers HPV-induits chez les humains.

Il existe par ailleurs d’autres HPV à faible risque oncogène, essentiellement les types 6 et 11 qui peuvent conduire à des lésions bénignes comme les verrues anogénitales ou la papillomatose respiratoire récurrente.

2. Chaque année en France, 6 400 nouveaux cas de cancers sont causés par les papillomavirus.

Ces maladies concernent majoritairement les femmes avec 4 600 nouveaux cas de cancer par an (HAS, 2019). 100 % des cancers du col de l’utérus sont dus aux infections liées aux HPV.

Plus de 25 % des cancers provoqués par les HPV surviennent chez les hommes, soit 1800 nouveaux cas de cancer par an.

On compte chez les femmes et les hommes en France (en 2015) :

- 2 900 cancers du col de l’utérus (on sait aujourd’hui que 100 % de ces cancers sont HPV-induits)

- 200 cancers de la vulve et du vagin

- 1 500 cancers de l’anus. Les taux d’incidence sont plus élevés chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH), en particulier chez ceux qui sont séropositifs au VIH ; ces derniers présentant un risque 100 fois plus élevé par rapport aux hommes en population générale

- 1 700 cancers de la sphère ORL, majoritairement représentés par les cancers de l'oropharynx (environ 1 100 cas).

- 100 cancers du pénis.

S’ajoutent à ces cancers des lésions pré-cancéreuses :

- 30 000 du col de l’utérus

- De 2 500 à 3 000 de la vulve, du vagin et de l’anus

A noter : l'ensemble de ces chiffres ont été arrondis.

Les virus HPV sont également responsables de verrues anogénitales qui sont très fréquentes chez la femme comme chez l’homme (environ 100 000 individus touchés chaque année) et qui peuvent affecter négativement leur qualité de vie, notamment leur vie sexuelle, et favoriser l’exclusion sociale. Ces verrues sont bénignes mais récidivantes et leur prise en charge est particulièrement douloureuse. Les virus HPV causent également la papillomatose respiratoire récurrente, une maladie rare qui peut provoquer une dysphonie et des troubles respiratoires, en particulier chez l’enfant.

3. La vaccination contre les HPV prévient jusqu'à 90 % des infections HPV à l'origine des cancers.

La vaccination contre les HPV est vivement recommandée pour l‘immunisation active des filles et garçons, dès 11 ans, contre :

- les lésions précancéreuses et/ou cancers du col de l‘utérus, de la vulve et du vagin et de l‘anus ;

- les lésions bénignes qui apparaissent sur la peau ou les muqueuses de l’anus et de la région génitale (condylomes).

Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, un rattrapage est possible jusqu’à 26 ans.

Les vaccins contre les cancers sont extrêmement rares : la vaccination contre les HPV est l’une des seules vaccinations existantes contre les lésions précancéreuses et les cancers.

4. L'efficacité des vaccins sur les lésions précancéreuses est aujourd'hui démontrée.

La première observation d’une association entre vaccination et réduction du risque de cancer du col de l’utérus a été publiée à partir du registre de cancers suédois en 2020. Sur la période 2006-2017, l’observation des cancers survenus chez les femmes âgées de 10 à 30 ans a permis de mettre en évidence un risque de cancer invasif du col de l’utérus inférieur chez les jeunes femmes ayant reçu à minima une dose de vaccin quadrivalent contre les HPV (ratio d’incidence en analyse multivariée : 0.37 (95%CI, 0.21 to 0.57)) avec une réduction plus marquée chez celles vaccinées avant l’âge de 17 ans (ratio d’incidence en analyse multivariée : 0.12 (95% CI, 0.00 to 0)).

L'évaluation de l'efficacité des vaccins sur la réduction des lésions précancéreuses montre aussi leur efficacité. Et c’est particulièrement le cas dans les pays où le taux de couverture vaccinale est élevé.

Une méta-analyse récente des programmes de vaccination des filles à l’étranger a montré une réduction de 83 % [75 %-89 %] des verrues génitales chez les filles âgées de 15 à 19 ans.

La même analyse a rapporté une réduction de 51 % [42 %-58 %] des lésions précancéreuses du col de l’utérus chez les filles âgées de 15 à 19 ans et une réduction de 31 % [16 %-43 %] chez les femmes âgées de 20 à 24 ans. Les résultats d’études menées par certains pays dont l’Australie vont dans ce même sens.

5. Les vaccins contre les HPV sont tout à fait sûrs.

En 2016, 86 pays ont introduit cette vaccination au niveau national ou régional*. En 2018, tous les pays d’Europe ont introduit la vaccination contre les HPV dans leurs programmes nationaux, soit dans le cadre de recommandations incluant filles et/ ou garçons soit uniquement chez les filles.

Depuis plus de 10 ans, plus de 300 millions de doses ont été distribuées dans le monde, dont plus de 6 millions prescrites en France.

Les surveillances mises en place au niveau international et les résultats d’études spécifiques ont confirmé leur excellent profil de sécurité, reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Pour rappel, cette surveillance en « vie réelle » vient après l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.

Le profil de sécurité des vaccins chez l’homme est similaire à celui observé chez la femme.

La typologie des effets indésirables post-vaccinaux les plus fréquemment observés est conforme à celle décrite dans les résumés des caractéristiques du produit de ces vaccins au moment de leur mise sur le marché en France. Ils sont comparables à ceux observés avec les autres vaccins.

Des syndromes douloureux régionaux complexes et des syndromes de tachycardie posturale orthostatique ont été rapportés essentiellement à l’étranger sans qu’un lien avec la vaccination n’ait été établi.

En France, une étude menée sur près de 2 millions de jeunes filles à partir des données de l’Assurance maladie a confirmé que ces vaccins n'entraînaient pas de sur-risque de maladies auto-immunes (MAI) et de sclérose en plaque. Les signaux identifiés dans cette étude, tels que le risque de syndrome de Guillain-Barré (SGB) ou de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont été investigués et n’ont pas été corroborés par les études comparables menées dans plusieurs pays.

A la demande de l'OMS, le Comité consultatif pour la sécurité des vaccins (GACVS) a étudié en profondeur toutes les études réalisées sur les vaccins contre les HPV, incluses les données de pharmacovigilance et conclut en juin 2017 que ces vaccins étaient « extrêmement sûrs et fiables ».

L’organisation reconnaît, du point de vue de la santé publique, l’excellent profil d’innocuité de la vaccination vaccins qui offre une immunogénécité et une efficacité potentielle et réelle comparables pour la prévention du cancer du col de l’utérus, principalement causé par les HPV de types 16 et 18.

*Source : Gallageher KE, La Montagne DS. Watson-Jones D. Status oh HPV vaccine introduction and barriers. Vaccine 2018;36:4761-7

6. La faible couverture vaccinale en France est préoccupante. Si la vaccination des filles est essentielle et reste prioritaire, la vaccination des garçons est, elle aussi, indispensable.

En 2020, seulement 33 % des jeunes filles de 16 ans ont reçu un schéma vaccinal complet.

Ce taux de couverture ne permet pas d’offrir une protection optimale de la population française vis-à-vis des maladies induites par les infections HPV, en premier lieu les cancers du col de l’utérus.

Une modélisation de l’Institut national du cancer publié en 2018 montre que l’atteinte d’une couverture vaccinale de 85 % avec correction des inégalités de vaccination diminuerait le risque de cancer de l’utérus de 32 % par rapport à la situation actuelle dans l’hypothèse d’une protection de 20 ans du vaccin et permettrait d’éviter par cohorte de jeune femme : 2 347 lésions précancéreuses (CIN2/3) diagnostiquées, 377 cancers du col de l’utérus, 139 décès par cancer du col de l’utérus.

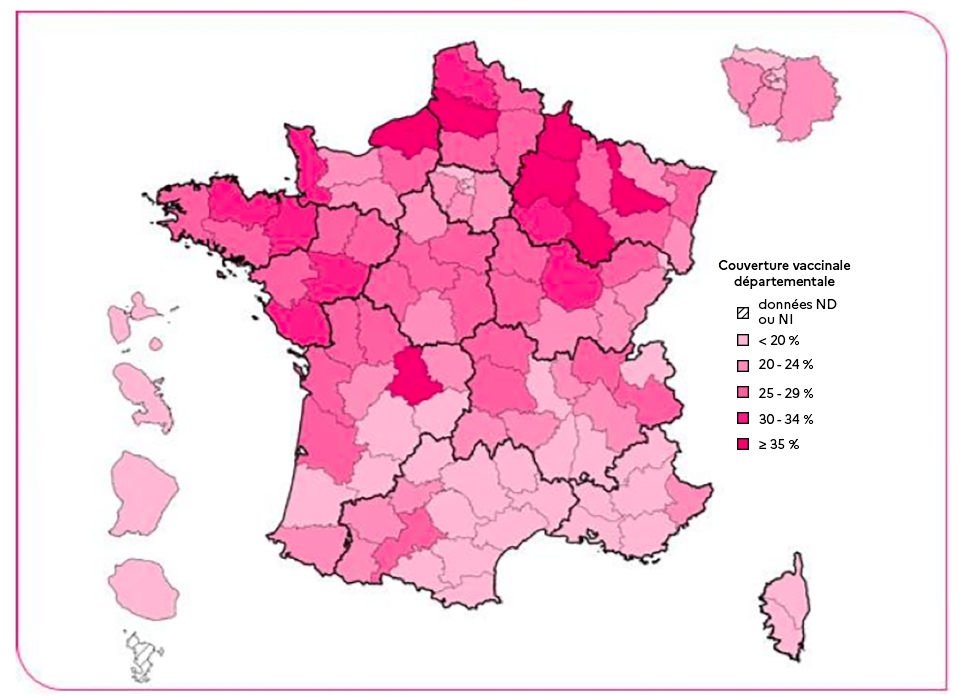

Couverture vaccinale par département du vaccin HPV selon le schéma complet à 16 ans, 2018.

Source : SNDS-DCIR. Traitement : Santé publique France, mise à jour le 31 décembre 2018.

La vaccination contre les HPV des garçons permettra, sous réserve d’une couverture vaccinale suffisante, de freiner la transmission au sein de la population générale, et ainsi de mieux protéger les garçons et les hommes, mais aussi de mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées.

D’un point de vue éthique, la vaccination des garçons est un élément qui contribue à réduire les inégalités hommes-femmes en matière de prévention en santé, en permettant aux jeunes garçons de participer à la baisse globale de la transmission des papillomavirus. Elle leur permet aussi de se protéger contre les maladies qui les concernent.

Concernant la population à risque des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les enquêtes récentes estiment la couverture vaccinale entre 15 et 18 % parmi ceux en âge d’être vaccinés.

Par ailleurs, les HSH ne peuvent bénéficier de l’immunité de groupe résultant de la seule vaccination des jeunes filles.

La vaccination des jeunes filles et garçons simplifie aussi la proposition vaccinale à l’ensemble des publics, en particulier à un âge où l’orientation sexuelle n’est pas encore connue ou affirmée.

L’augmentation de la couverture vaccinale des filles reste la priorité au regard du poids que fait encore peser le cancer du col de l'utérus sur la mortalité.

7. Pour éradiquer le cancer du col de l'utérus, la vaccination contre les HPV est un moyen complémentaire au dépistage par prélèvement cervico-utérin (frottis).

Les vaccins ne protégeant pas contre tous les HPV responsables des cancers du col, la stratégie de prévention globale du cancer du col de l’utérus s’appuie sur une complémentarité entre vaccination et dépistage par prélèvement cervico-utérin. Cet examen de dépistage doit être réalisé à intervalles réguliers chez les femmes vaccinées ou non, à partir de 25 ans et jusqu’à 65 ans. Depuis 2018, un programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus a été mis en place.

En Australie, l’organisation du dépistage et de la vaccination met totalement à profit la complémentarité entre les deux stratégies de prévention : dans ces pays, où la recommandation de vacciner les filles date de 2007 et celle des garçons de 2013, la couverture vaccinale d’au moins 80% a permis une réduction de plus de 77% des génotypes responsables de 75% des cancers du col de l’utérus, et une diminution de plus de 50% de l’incidence des lésions précancéreuses cervicales de haut grade chez les jeunes filles de moins de 20 ans.

Dans ce pays, le succès de la campagne de vaccination, associé au dépistage, ouvre la perspective d’une éradication du cancer du col de l’utérus d’ici une quinzaine d’années**.

La mise en œuvre du programme national de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus répond à plusieurs objectifs :

- réduire le nombre de nouveaux cas de cancer détectés chaque année et le nombre de décès ;

- atteindre 80 % des femmes concernées ;

- réduire les inégalités d’accès au dépistage.

Pour favoriser la participation des femmes, les professionnels de santé en charge du suivi gynécologique occupent un rôle clé : gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes sont invités à expliquer à leurs patientes les enjeux de ce dépistage.

Pour les accompagner dans leur pratique, l’Institut a développé un nouvel outil interactif permettant de visualiser les étapes de leur intervention lors de ce dépistage.

**Source : Hall MT, Simms KT, Lew JB. Et al. The projected timeframe until cervical cancer elimination in Australia: a modeling study. Lancet Public Health 2019;4:e19-e27

8. La vaccination contre les infections liées aux HPV est aussi un moyen de lutte contre certains cancers pour lesquels il n’existe pas de dépistage.

S’il existe un dépistage pour les lésions précancéreuses et/ou les cancers du col de l‘utérus, ce n’est pas le cas pour les lésions précancéreuses et/ou les cancers de la vulve, du vagin, de l’anus et du pénis.

Télécharger la version synthétique

Les arguments clés pour répondre aux questions de vos patients sur la vaccination contre les HPV

PDF 0 B